ページ内を移動するためのリンクです

更新日:2025年07月30日

今こそ取り組む! BCP(事業継続計画)入門

前編

事業を取り巻くリスクの多様化や自然災害の激甚化などに伴い、BCP(事業継続計画)を策定し、導入する企業が増えています。災害や不測の事態が発生したときでも、そのダメージを最小限にとどめ、できるだけ早く事業を再開するための備えとなる計画です。静岡県を中心に活動する中小企業診断士で、BCP策定の支援について豊富な実績をお持ちの大滝綾乃氏に、BCP作成の意義や策定において注意すべき点などについて、2回に分けて解説していただきます。前編の今回は、BCP策定の意義について、インタビュー形式でお話をうかがいます。

BCPと防災計画は、重なる部分はあるものの、その対象と目的が異なります。防災計画は、自然災害をはじめとする災害が起きたときに、ご本人や従業員、お客様などの安全を確保しながら、被害を最小限に抑えることを主眼とする計画です。これに対してBCPは、防災計画における被害の防止や軽減も含みますが、Business Continuity Plan=「事業継続計画」という名前の通り、事業の継続を目的に策定する計画です。事業の継続が脅かされるリスクに直面したとき、事業を続けるためにどのように行動するのか。事業が止まってしまったときに、人員も資金も限られる中で、どのような手順で、早期の再開を果たすのかについて、あらかじめ計画しておくのがBCPです。

BCPで対象とするリスクを、自然災害とそれ以外の不測のリスクに分けてご説明します。事業継続を危うくする自然災害の中で、多くの方が想像するのは地震だと思います。南海トラフ地震と、東京都を含む南関東地域で発生すると見られている首都直下地震は、ともに30年以内に高い確率で発生すると予測されています。

また、近年では、台風や集中豪雨による水害の発生が増え、激甚化する傾向にあります。水害が起きると、自分の店舗や施設が浸水しなかったとしても、営業に多大な影響が及ぶ場合があります。例えば、道路が冠水し、店舗に通じる道が使えなくなると、お客様が店までたどり着くことができず、キャンセルが続出します。物流が混乱し、主要な食材が店に届かない事態も起こりえます。さらに、これまで意識する人の少なかった林野火災が2025年2月から3月にかけて岩手県大船渡市で発生したのは、皆さん記憶に新しいと思います。

自然災害以外の代表的なリスクが、感染症です。コロナ禍は、飲食店にとって、営業自粛も求められた、事業継続の大きな危機でした。加えて、サイバー攻撃も無視できないリスクの一つとなっています。守るべき顧客情報の流出や、店舗のSNS乗っ取りは小規模店でも起きています。自社のウェブサイトが踏み台となってお客様がウイルスに感染すると、店の信用が棄損します。

| 年 | 月 | 災害 | 被害等 |

|---|---|---|---|

| 2022 (令和4) |

3 | 福島県沖地震 | 宮城県と福島県で震度6強。営業運行中の東北新幹線が脱線事故が発生 |

| 7 | 前線による豪雨 | 東北地方を中心に河川氾濫、浸水、崖崩れ等が発生。秋田市の市街地が浸水 | |

| 8 | 前線による豪雨と台風8号 | 東北~北陸地方で大きな被害。土石流等が発生したほか、国・道県管理の132河川が氾濫 | |

| 9 | 台風14号・15号 | 九州地方で最大35万戸が停電、静岡市などで1時間当たりの雨量が観測史上1位を更新 | |

| 2023 (令和5) |

5 | 石川県能登地方を震源とする地震 | 最大震度6強。石川県珠洲市に大きな被害 |

| 6~7 | 梅雨前線による豪雨と台風2号 | 西日本から東日本の広い範囲で河川氾濫、浸水、崖崩れ等の被害が発生 | |

| 2024 (令和6) |

1 | 令和6年能登半島地震 | 最大震度7(輪島市と羽咋郡志賀町)。能登半島を中心に大きな被害 |

| 6~7 | 梅雨前線による豪雨 | 山形県を中心に、観測史上1位の降水量を更新した地域があった | |

| 8 | 日向灘を濃源とする地農 | 最大蔵度6弱(宮崎県日南市)。南海トラフ地臨時情報が発表された | |

| 8 | 台風5号 | 岩手県では平年の8月1カ月分の降水量の2倍を超える記録的な大雨 | |

| 8 | 台風10号 | 竜巻による損壊(宮崎県)、大雨による浸水(静岡県中心)など全国的に被害 | |

| 9 | 前線による豪雨 | 石川県で土砂災害、河川の氾濫、浸水など、大規模な被害が発生 | |

| 2025 (令和7) |

2~3 | 岩手県大船渡市の林野火災 | 平成以降で日本最大規模の山林火災。2週間以上にわたって断水が発生 |

参考:内閣府「防災情報のページ」内の「過去5年の激甚災害の指定状況一覧」、静岡県「BCPスタートアップセミナー」の大滝綾乃氏作成資料などを参考に、fujimak作成

BCPを策定している事業者の場合、操業度ゼロの状況を回避して踏みとどまり、次第に事業活動が回復していくケースが多いです。災害に直面すると、事業の再開に向けて複数のことに取り組む必要があります。ところが、「まず、何をすべきか」といった計画がないと、やるべきことの多さを前に優先順位をつけられず、目の前のことに追われがちになります。一つのことが片付くまで次の作業に移れない事態に陥り、事業再開までに要する日数が長引いてしまいます。

先ほどお話しした水害で説明しますと、リスクの一つとして水害を想定したBCPを策定しておけば、客席や事業継続に不可欠な機器の浸水を避ける手段の一つとして、止水板を購入しておくなどの備えができます。オペレーション面でも、お客様から「店に行くまでの道が浸水しているからキャンセルしたい」という電話を受けたときに、「来週には冠水も解消されて、お越しいただけるようになると思います。せっかくですので別の日はどうですか?」と代替提案をする旨をマニュアルに盛り込んでおけば、売り上げ減少を最小限にとどめることにつながります。

私が事業者の方々にBCP策定のお手伝いをするときは、「まず、自分の店舗(や施設、工場など)が立地している場所のハザードマップを調べてみましょう」というところから始めます。国や自治体は、どの地域で、どのような災害が起きそうかについて、継続的に調査や研究をしています。その結果を分かりやすく提供しているのがハザードマップです。代表的なハザードマップには、地震を対象としたものと、津波や洪水、土砂災害などの災害を対象としたものの2種類があります。

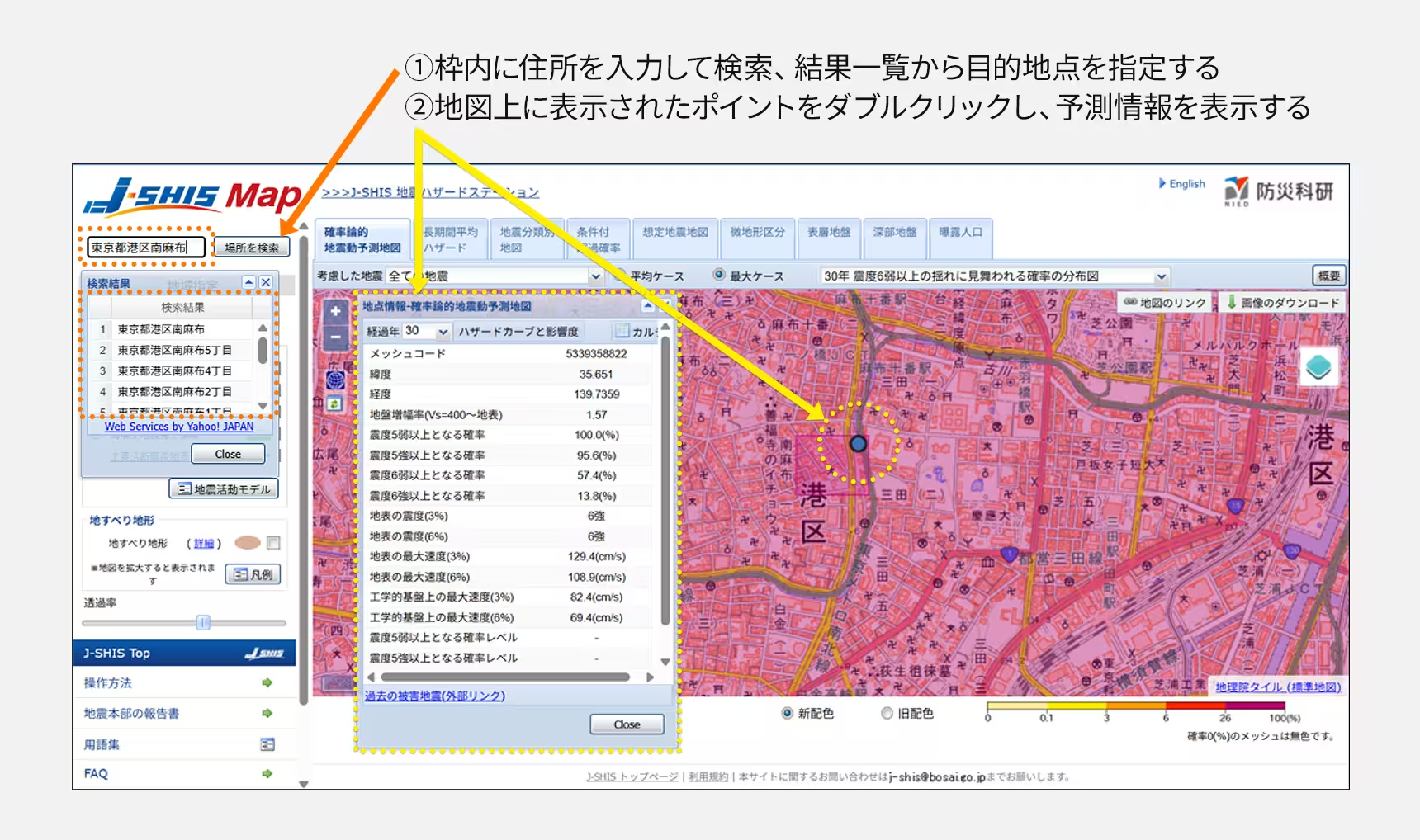

地震に関するハザードマップが、国立研究開発法人防災科学技術研究所が提供している「J-SHIS(ジェイシス) Map」です。地点ごとに、今後30年間で起こる地震のリスクを、震度5弱から震度6強までの4段階で検索できます。スマートフォン用のアプリも提供されています。私が事業活動をしている静岡県藤枝市は、J-SHIS Mapによると、向こう30年間のうちに震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が76%以上と発生確率が高い地域ですので、事業者の皆さんに「大きな地震は起きるものと考えて準備をしてください」と話しています。

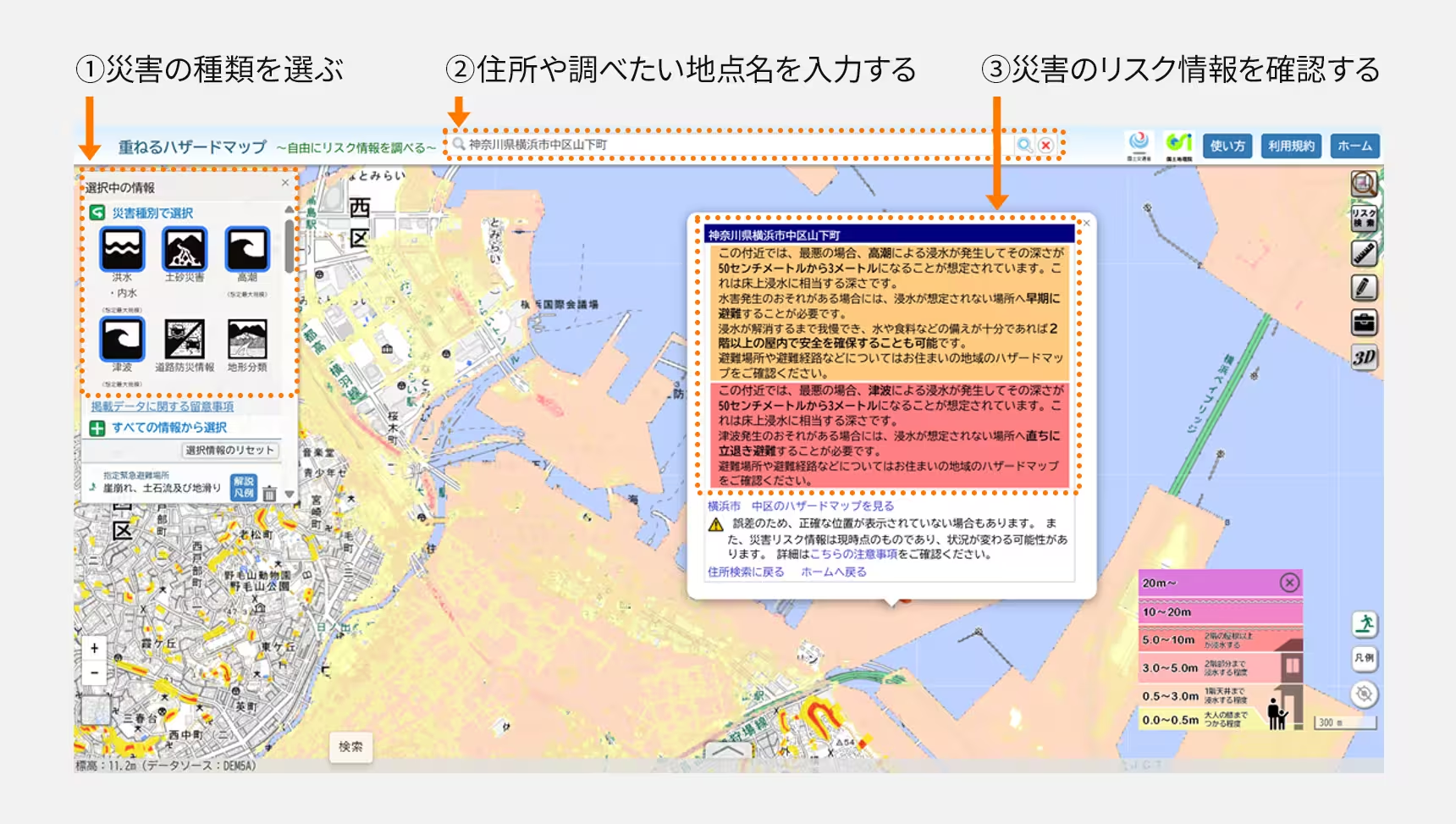

もう一つが、国土交通省の「重ねるハザードマップ」です。住所や地点を入力すると、津波や洪水、土砂災害などの発生リスクが表示されます。洪水によって想定される浸水の深さも知ることができますし、避難場所や避難経路も確認できます。「店の近くの川が氾濫する可能性がある」などと分かっていると、ある程度の心づもりができますし、避難所までどのようにしてたどり着くかといった対応の検討もできます。

こうしたハザードマップの確認は、従業員の方と一緒に行うことをお勧めしています。従業員の方々にも災害に対しての意識をもってもらえますし、いざというときにお客様の避難所などへの誘導がスムーズに行えるといったメリットもあります。災害時の初動、あるいは復旧活動、さらに営業再開の取り組みを進める上で、従業員の方々は貴重な戦力となります。

BCPは、第一義では、自店の事業を継続するために作る計画です。同時に、社会とのかかわりという意味で、策定に3つの意義があると言われています。

まず、供給責任です。事業が再開しないと困る取引先がいるはずです。弁当・総菜工場であれば、納入停止によって困る方々がいます。飲食店の場合、「お客様への責任」と置き換えるとわかりやすいでしょう。貴店でなければ食べられないメニュー、あるいは店舗空間での食事や憩いの時間を楽しみにしているお客様がいるはずです。

飲食店のBCP策定は義務ではありませんが、介護事業者はBCPの策定が義務となっています。避難や日常生活への支援が必要なサービス利用者・入居者にとって、安全が確保されるかどうか、介護サービスを継続して受けられるかどうかは、命にもかかわる重要な問題です。「令和3年度介護報酬改定」における3年間の経過措置がすでに終了し、2024年4月以降、BCPを策定していない介護事業者は介護保険制度の基本報酬が減算されるようになりました。

次に、雇用責任です。コロナ禍では、従業員を解雇せざるを得なかった飲食店がありました。解雇され、生活の基盤が急に危うくなった方も多かったはずです。雇用の維持は、事業継続をする上でも欠かせない要件となります。コロナ禍の際、営業を再開しようにも、解雇した従業員が戻って来ないために休業が長引き、心が折れて廃業に至ってしまったケースが少なからずありました。人手不足の昨今、募集をかけても人が集まるとは限りません。そして3つめの意義が、地域貢献です。

それも含まれます。災害が起きたときに、国などの“公助”が得られるのは、発災からある程度の時間が経過した後となるのが一般的です。まず助けてくれるのは家族や親せき、従業員などによる自助、そして地域の人たちからの“共助”で、自助と共助で7割と言われています。地域での助け合いをスムーズに行うためにも、避難訓練に積極的に参加するなどして、日ごろから顔の見える関係を作っておくことが大切です。

その過程で、自分の店や施設が地域のために直接貢献できることが見つかるかもしれません。私が支援をしている会社では、同じ地域内に介護施設がありました。経営者の方は、大勢の高齢者が一度に避難場所まで移動するのは難しいだろうと考えて、「うちの店を避難所まで移動するときの休憩所として使ってください」と、自治体に申し出たそうです。いったんとどまる場所が提供されるだけでも、介護施設の方々は助かります。「店の宴会場や客席で携帯の充電ができます」「井戸水が出ますので使ってください」など、自分の店が困った方々の助けになる場面はあるはずです。また、店が営業を続けている、あるいは早期に営業を再開していることは、地域の活性化という観点で地域貢献の一つでもあります。

BCPは、まず作ってみることが大切です。国も自治体も、BCPの策定を推奨しており、入門編から応用編に至るまで、さまざまなレベルでモデルプランやひな形を提供しています。地域の商工会議所や商工会がセミナーを開催していたり、BCP策定の支援をしていたりすることが多いです。自治体も各種のサポートをしており、相談できる窓口が数多くありますので活用なさってください。

さまざまなレベルがあるBCPの中で、標準的かつ策定メリットが大きいとされているBCPが、中小企業庁が推進している「事業継続力強化計画(略称:ジギョケイ)」です。計画策定に役立つ補助ツールが専用サイトで公開されています。認定制度があり、作成したBCPが中小企業庁に認定されると、税制の優遇や、損害保険の割引などが受けられるほか、補助金の種類によっては加点もあります。

よりやさしい内容から始めたいという場合は、お住いの自治体などが提供している、入門編のBCPを選択するといいでしょう。私が活動をしている静岡県の場合、さまざまな業種のモデルプランが出ており、すごく分かりやすくなっています。飲食店は「各種食料品小売業(飲食料品小売業) 」のモデルプランを下敷きにして策定するとよいと思います。

参考サイト:静岡県事業継続計画モデルプラン(入門編)

提供 (株)フジマック 無断転載を禁じます。

ページの終わりです